2024年9月22日 日曜日

地面師たち

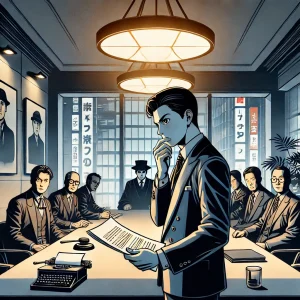

今、Netflixでドラマ「地面師たち」が放映され、話題となっている。

このドラマの元ネタは、2017年6月に積水ハウスが地面師グループに土地の購入代金として55億5千万円を騙し取られ、逮捕者15人を出した事件。いわくつきの物件にも関わらず、大手メーカーが巧妙に騙された。

地面師とは、土地の所有者になりすまして売却をもちかけ、多額の代金をだまし取る詐欺師、もしくは詐欺事件そのもののこと。そして、不動産取引の現場で地面師詐欺を防ぐのが司法書士の役割。

不動産取引の最終場面、買主が売主に売買代金を支払う現場に司法書士は必ず立会う。

売主、買主の本人確認と意思の確認をして、権利証や印鑑証明書を確認し、万事揃ったところで代金決済にGOを出すのが司法書士。

本人確認では、運転免許証やマイナンバーカードで本人の情報を得て、氏名、住所、生年月日などを口頭で確認する。

そして、本人しか知らないであろう情報、例えば、その土地はいつ、誰から、いくらで買ったか、転居を繰り返していれば住所の履歴を聞くなど、登記簿や住民票と照らし合わせて情報を聞き取っていく。

多少余談を交えて、資料と話の辻褄が合えば本人であると判断する。

ただドラマのように、背景まで作りあげられたり、立場上逃げ場が無くなったり、報酬をニンジンのようにぶら下げられたりすると、正しい判断ができなくなることも起こり得る。非常に怖い世界である。

私は地面師に遭遇したことはないが、若い頃に緊迫した場面に遭遇したことがある。

独立前、弁護士事務所に勤めている頃、歌舞伎町の中心にあるラブホテルの取引に関わった。

僕の勤めていた弁護士事務所はホテルのオーナーの代理人をしていた。

ホテルのオーナーは経営の立て直しのためにホテルを売らざるを得なかった。

歌舞伎町という街の特性からわかるだろうが、この取引に群がる人たちは筋の良い人たちではなかった。また外国籍も多い。金の匂いに多くの業者が群がって来た。

関係者は、買主、買主の転売先、転売先の金主、仲介業者、売主、売主の債権者、などなど。売買代金決済の日、取引をする部屋には20人以上が集まった。

通常、売買代金決済というのは万事整ったところで行われるが、その日、転売先の金主が来ていなかった。どうも買主と転売先でまだ金の話がついていなかったようだ。

買主が慌てながら時間稼ぎをしていたが、30分も経ったところで私のボス(弁護士)が買主以外の関係者を「出ていきなさい!」と言って部屋から追い出してしまった。

当然、この決済を担当する司法書士も追い出された。当時自分がその司法書士の立場だったら手汗脇汗が止まらなかっただろう。

滅多にない話ではあるが、暗い路地に迷い込むと何があるかわからない世界にいることは間違いない。

投稿者 | 記事URL