ブログ

2024年2月7日 水曜日

相続登記が義務化されます。でも話が進まないときは、

今年の4月から相続登記が義務化されます。

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。

義務違反の場合は、10万円以下の過料(罰金)が科されてしまいます。

でも、相続人の間で話がまとまらなかったり、相続人が遠方で手続きが進まなかったりなどで、時間が過ぎていってしまうこともあります。

自分のせいではないのに過料が科されるのは困る、そんな人の為に「相続人申告登記」という制度があります。

自分が相続するかどうかはまだわからないけど「自分は相続人である」ということを登記することができます。これによって過料が科されることはなくなります。

相続登記の際には、相続人全員の戸籍や印鑑証明書などが必要となって多くの書類を揃えないといけませんが、相続人申告登記は自分が相続人であることだけ示せばいいので書類を集める負担は少なくなります。

過料が心配という方はご検討ください。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2024年1月24日 水曜日

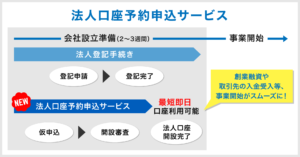

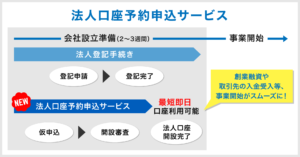

設立登記前に銀行口座開設の申込ができます。

弊所は、GMOあおぞらネット銀行と提携し、会社の設立登記完了前に銀行口座開設の申込ができるサービスの提供を始めました。

https://gmo-aozora.com/business/service/yoyaku.html

通常は、設立登記完了後に登記事項証明書を取って金融機関に銀行口座開設の申し込みをしますが、弊所にご依頼のお客様は登記の準備と並行して口座開設の準備も進めることができます。

口座開設をお急ぎのお客様はぜひご活用ください。

※ 口座開設には審査がございます。本サービスへのお申込は口座開設を保証するものではありません。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2024年1月10日 水曜日

遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

令和6年3月1日から、遠方に本籍地がある人も、最寄りの市区町村で戸籍や除籍が取れるようになります。

相続の際には、亡くなった人の戸籍を出生まで遡って取る必要があります。

例えば、亡くなった時の本籍地が港区でも、生まれた時の本籍地が地方の場合はその地方の市区町村に出生時の戸籍を請求する必要がありました。

多くは郵送で請求しますが、請求の際には郵便局で定額小為替を買って同封する必要があるなど、非常に手間がかかりました。

3月1日からは最寄りの市区町村で全て取ることができます。

注意点は、

・最寄りの市区町村の窓口で取る必要ある(郵送は不可)。

・マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認が必要。

・代理人による請求は不可。

となっています。

予想されることとして、窓口で結構待たされると思います。

自分の戸籍を取るだけならそんなに時間はかからないでしょうが、亡くなった人の戸籍を出生まで遡る際は1時間ぐらい(もしくはそれ以上)かかると思います。特に遠方の戸籍(除籍)が含まれる場合は。

時間に余裕をもって窓口に行かれることをおすすめします。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月30日 土曜日

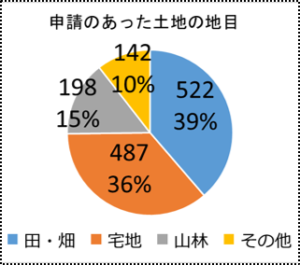

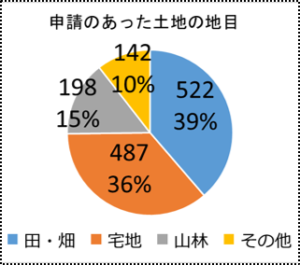

相続土地国庫帰属制度の運用状況(令和5年11月30日現在)

令和5年11月30日現在の相続土地国庫帰属制度の運用状況が更新されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

- **申請件数**:

– 総数:1,349件。

– 地目別:

– 田・畑:522件。

– 宅地:487件。

– 山林:198件。

– その他:142件。

- **国庫帰属件数**:

– 総数:48件。

– 種目別:

– 宅地:25件。

– 農用地:10件。

– 森林:2件。

– その他:11件。

– 帰属土地が所在する都道府県には北海道、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、富山、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島が含まれます。

- **却下・不承認件数**:

– 却下件数:0件。

– 不承認件数:4件。

理由には民法上の通行権利が妨げられている土地や、国庫帰属後に国が管理以外の費用を負担する土地が含まれている。

- **取下げ件数**:

– 総数:92件。

– 取下げの理由には自治体や国の機関による土地の有効活用の決定、隣接地所有者からの土地引き受けの申出、農業委員会の調整による農地としての活用見込み、審査中に却下・不承認相当であることの判明などがあります。

以上が法務省のデータです。

いらない土地が、自治体などで再活用されるケースがあったとあります。

これはとても良いケースですね。

具体的な事例が公開されるようになったことも、時代の変化を感じます。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月24日 日曜日

相続放棄と遺産分割

借金などの負債を相続したい時、家庭裁判所に申述書を提出して相続放棄をします。

注意点は、

1.家庭裁判所で相続放棄をすると、相続人の権利を失い、負債だけでなく預金や不動産など全ての遺産を放棄することになります。

2.相続放棄は、相続の開始を知ってから3ケ月以内にする必要があります。相続の開始を知った時とは、①被相続人が亡くなったこと②自分が相続人であること、①②の両方を知った時です。

3.遺産分割(相続人全員での協議)でも遺産を放棄できますが、負債は放棄できません。遺産分割で放棄してしまうと、その後に家庭裁判所での放棄はできません。

4.相続放棄は、一度受理されると原則撤回はできません。

相続人がA氏とB氏でA氏が相続放棄をするケース、不動産の相続に際して遺産分割協議書(AとBが署名押印)を使って法務局で相続登記し、平行してAが家庭裁判所で相続放棄をしたいという方がいました。

遺産分割協議書を作成したことは家庭裁判所ではわかりません。なのでAの相続放棄は受理されてしまうでしょう。でも、遺産分割したことがどこかで知れたとき、Aは相続放棄の無効を主張される可能性があります(例えば被相続人の債権者などから)。

手続上にできてしまうことと、法的な有効・無効は別の問題なので注意が必要です。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月22日 金曜日

都心のマンション価格、高騰の理由

今日は冬至です。先日、中国人の知人が「冬至は家族と過ごす」と言って、中国に帰っていきました。

中国でも特に蘇州では、冬至は春節より大事で、冬至は家族が集まって過ごす文化があるそうです。家族で餃子を食べたり、金木犀のお酒をたらふく飲むと言っていました。

今、都心のマンション価格が高騰しています。その理由は、中国人が投資用を買い漁っているからというような話がありますが、中国人(主にセレブ)はまず住むために買っているとその方は言っていました。コロナになってアメリカ、ヨーロッパと移住したけど、東京が一番いいと。安全で安心して暮らせるから。

その方は「日本は価値が高い。この先20年良くなる。」とも言っていました。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月13日 水曜日

経営者として少子化問題を考える「少子化問題フォーラム」

2024年2月2日、東京中小企業家同友会が「少子化問題フォーラム」を開催します。

このイベントでは、経営者が少子化問題について考え、議論を深めます。

第1部は特別なインド料理ランチでの交流会、第2部は子育て中の経営者、子供がいない経営者、それぞれの目線から少子化問題について報告します。またこども家庭庁の担当者による未来戦略の解説もあります。

第3部は多様なバックグラウンドを持つパネリストによるディスカッション、第4部は参加者同士のグループ討論が行われます。

第2部では弊所代表の飯田がご報告をします。

参加費はリアル会場が2,000円、オンラインが1,000円です。

少子化問題に本音で向き合い、新たな一歩を踏み出しましょう。

https://tokyo-doyu.shikuminet.jp/events/public/4719/

□日 時 令和6年2月2日(金)12:00~15:30

12:00受付後13:00までランチタイムとなります。

□会 場 東京中小企業家同友会会議室(リアル会場50名限定)

東京都千代田区岩本町3-9-13岩本町寿共同ビル3階

ZOOM(当日のお昼ごろURLをお送りいたします)

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月12日 火曜日

相続人がA4一枚に:法定相続情報一覧図

法定相続情報証明制度は、相続手続きを簡素化するために2017年に導入された制度です。この制度の主な目的は、相続に伴う複雑な手続きを効率化し、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、重要な書類の繰り返し提出の手間を省くことにあります。

この制度を利用する際、まず必要な書類を収集します。具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、被相続人の最後の住所を示す住民票の除票、そして相続人全員の現在戸籍が必要となります。また、申出人の身分を証明する公的書類、例えば運転免許証やマイナンバーカードのコピーも準備する必要があります。

次に、被相続人と相続人の関係を示す法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図は、相続人の続柄や相続財産の分配を明確にするために重要です。作成した一覧図と必要書類を添えて、申出書を管轄の法務局に提出します。この申出書は、法務局の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。

なお、相続放棄をした相続人がいる場合、これを一覧図に反映することはできません。第一順位の子供全員が相続放棄をした場合、これを前提として第二順位の両親を相続人とする一覧図は作成できません。

また外国籍の相続人がいる場合も一覧図は作成できません。

この制度のメリットは大きく、相続手続きの簡素化により、必要な書類の提出が一度で済むようになるため、手間と時間を大幅に削減できます。さらに、申請から5年以内であれば、一覧図の再交付を受けることが可能で、追加の手数料も発生しません。

制度の開始当初はどの程度利用されるものか疑問がありましたが、作ってみると便利なもので何通もの戸籍がA4一枚にまとまり様々な相続手続がスムーズに進みます。ぜひご利用ください。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月8日 金曜日

名もなき家事

我が家は、妻と娘(5歳)と息子(2歳)と私の4人家族です。子供が小さいこともあり、夫婦共に日々家事育児に奮闘しています。家事には料理、洗濯、掃除、育児には(保育園の)送り迎え、入浴、(絵本の)読み聞かせ、寝かしつけなどがありますが、これ以外に「名もなき家事(育児)」というものがあります。

名もなき家事は、まさに「名のつかない家事」ですが、この負担は意外に(かなり)大きいです。家事ならば、献立を考えること、食べた食器をキッチンに下げること、テーブルを拭くこと、冷蔵庫の賞味期限の管理、ごみの分別、トイレットペーパーの交換、シャンプーやハンドソープなどの補充・詰め替え、脱ぎ捨てた服を洗濯カゴに入れること、お風呂や洗面台の排水溝に溜まった髪の毛を取り除くこと、玄関の靴を揃えることなどがあります。育児では、子どもの着替え、ちらかしたオモチャの片付け、体温を計ること、遊ぶ場所を探すこと、服に名前を書くこと、子供が家具などで怪我しない対策などがあります。これらのものは仕事でいうと「評価に繋がりづらい」ものであり、不満に繋がりやすいです。

特に育児では、やっても成果が出ないものも多々あります。幼児が歩き出すと机の角に頭をぶつけるようになるので専用のクッションが売っていますが、付けても子供はすぐに取ってしまうことがあります。そういう時は本当に気が滅入ります。

先日、1歳の息子がテレビに近づきすぎるので対策をネットで検索しました。最初はテレビのフィルターをAmazonで探し、口コミサイトなども見ましたが、数時間あれこれ検討した挙句、欲しいものが見つからなかったです。それでも何とかしなければならないので、また数時間ネット検索して「テレビの前に人工芝を置く」という方法があり、何とかうまくいきましたが、このような名もなき家事(育児)はとても多いです。

ところで、成年後見業務にも「名もなき家事」のような業務がとても多いです。成年後見人には医療同意権がないのにも関わらず、医師から説明を受けて何かしらの対応を求められることは特に負担に感じます。毎月のように行政・福祉から郵便物が届き、中身を確認し、サインをして返信することも多いです。今一番大変なのは、後見人をしているMさんが所有するマンションが建替えになり、頻繁に郵便物が届くことです。情報量も多く、マンション建替えは特例法もある特殊な手続きなので、通常よりも調べることは多いです。それで報酬が特別増えるわけではありません。

成年後見制度は報酬に対する批判も多く、現在制度改正を検討しています。批判の中には「大したことしていないのに報酬が高い」というものもありますが、名もなき家事のような業務が多いこともご理解頂けると助かります。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL

2023年12月8日 金曜日

行方不明の共有者:所在等不明共有者の不動産の持分の取得

行方不明になった共有者が持っている土地やビルの持分をどうするか、という問題を解決するための法改正がありました。新法では共有者は裁判所の決定を経て、行方不明の共有者が持っていた不動産の持分を取得できます(改正民法262の2)。なお遺産の共有の場合には、相続開始から10年経たないと、この方法は使えません。

申立てをするには、まず証拠を提出し、時価相当額の金銭を供託し、裁判で持分の取得を求めます。行方不明者については、申立人が登記簿や住民票などで必要な調査をして、裁判所がその人の所在が不明であると認める必要があります。

他の共有者については、申立人以外でも、所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることができます。もし申立人が複数いる場合は、各申立人が持分割合に応じて、行方不明者の持分を按分して取得することになります。

持分の取得時期に関しては、申立人が裁判の確定時に持分を取得します。これに関しては、3か月以上の異議届出期間を経過する必要があります。

行方不明の共有者は、その持分を取得した共有者に対して時価相当額を請求できます。これは実際には供託金から支払われ、もし差額がある場合には、別途訴訟を起こして請求することもできます。

所在不明者や申立人以外の共有者が異議を申し立てることも可能です。もし所在不明者が異議を申し立てて所在が判明した場合、裁判の申立ては却下されます。また、異議届出期間が満了する前に共有物分割の訴えが提起され、異議の届出があれば、その訴訟が優先され、持分取得の裁判の申立ては却下されます。

投稿者 リーガルオフィス白金 | 記事URL